四版

著名科学家作风学风故事

林祥棣:一个使用老旧设备的数码产品迷

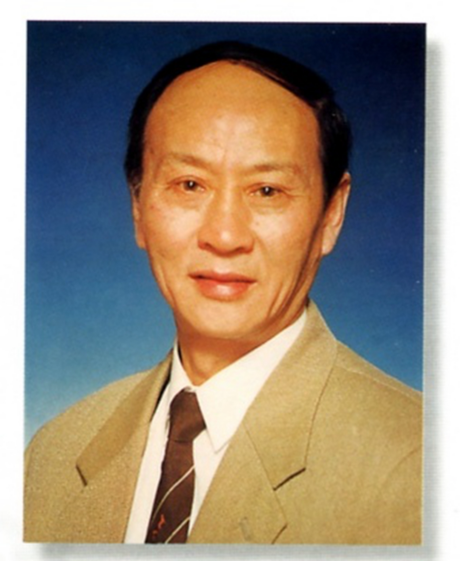

林祥棣(1934—2018),江苏南通人。1956 年毕业于浙江大学机械系。曾任中国科学院光电技术研究所研究员、副所长,中国科学院成都分院院长。光电技术与工程专家,中国工程院院士,中国光学和光电跟踪测量系统工程研究的主要开拓者之一。

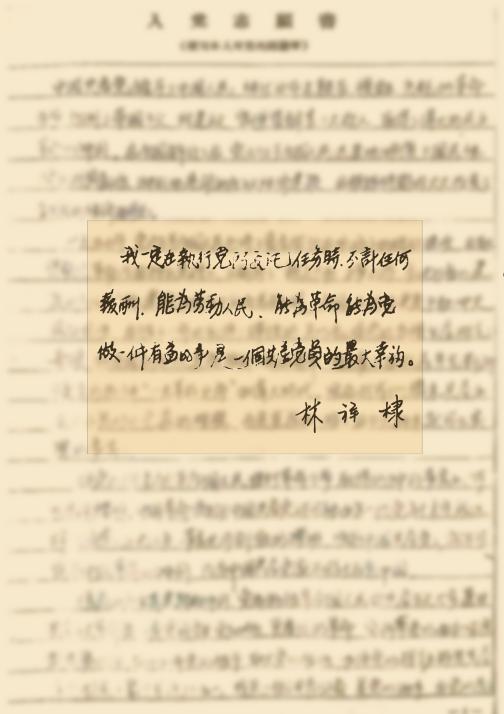

“我一定在执行党所交托任务时,不计任何报酬”

在林祥棣的《入党志愿书中》,有这样一段话:“我一定在执行党所交托任务时,不计任何报酬,能为劳动人民、能为革命、能为党做一件有益的事是一个共产党员的最大幸福。”回顾林祥棣为党的科学事业默默耕耘的一生,的确如他《入党志愿书》里所写,不计回报,不辞辛劳,甘于奉献。

1934 年,林祥棣出生于江苏南通,抗战期间随全家迁居上海后又返回家乡,一直辗转漂泊。正是因为年少经历的磨难,他暗暗立下为国奋斗的壮志。1956 年他从浙江大学毕业后,被分配到中国科学院长春光学精密机械研究所工作。1973年,他来到四川大邑县的深山沟里参与组建中国科学院光电技术研究所,并担任光电技术研究所革命委员会科技处负责人,也就是技术“扛把子”。

林祥棣1961年4月写的《入党志愿书》

从那时开始,科技处的主要任务就是研究光电跟踪测量技术,通过对空中运动目标的成像跟踪和测量,评估目标的实际空间轨迹和理

论轨迹的偏差。由于相关技术封锁,必须经过科研人员的研究和大量试验与摸索才能达到精确测量的目的。这一切几乎是从零开始。那时,

中国科学院光电技术研究所还在距离大邑县 22 千米的一个山沟里,“整日见不着太阳”的潮湿,让不少来自北方的研究员生了病。林祥棣常常和研究员们熬通宵,攻克一个又一个的难题。经过 20 多年的探索,他和同事组织研制的设备,在国家任务中起到了重要作用,并获得国家科学技术进步奖特等奖。

他研究光电跟踪测量系统的误差分析方法并建立了其数学模型;提出光电扫描交会测量时不同步误差的实时校正法、交会测量多目标的相关判别法和用空间目标的亮度变化判别其性质法;指导低温光学系统研究,能在100开(零下 173 摄氏度)低温环境下保持其成像质量接近衍射极限,达到20世纪 90 年代初的国际先进水平……这些许多人看上去复杂难懂的科研成果,却为我国相关领域的跨越发展做出了巨大的贡献。

数码产品迷,却使用最老旧的设备

林祥棣一直坚持廉洁自律,从一言一行、一点一滴的小事上均会做到严于律己,自觉抵制和纠正不良现象。中国科学院成都生物研究所原党委书记汪光泽曾回忆道,林祥棣长期奔波于成都与北京之间。“做了院士之后,他要经常去北京开展工作,有时候一周甚至去两次。”2016 年林祥棣患病后,也抱病多次赴京为国防事业建言献策。也正是这个原因,林祥棣被称为“空中飞人”。但每次出差他都亲自选择最优惠的机票,努力为单位节省差旅费用。

熟悉林祥棣的人都知道,他是一位数码产品迷,但是他本人使用的电脑、传真机和打印机等设备,看起来却十分老旧。有人建议他及时更换设备,甚至直接送给他当下最先进的设备,但都会被他婉言拒绝,照旧使用他那老掉牙的旧设备。

微信