朱光亚:勤俭节约的家风传承

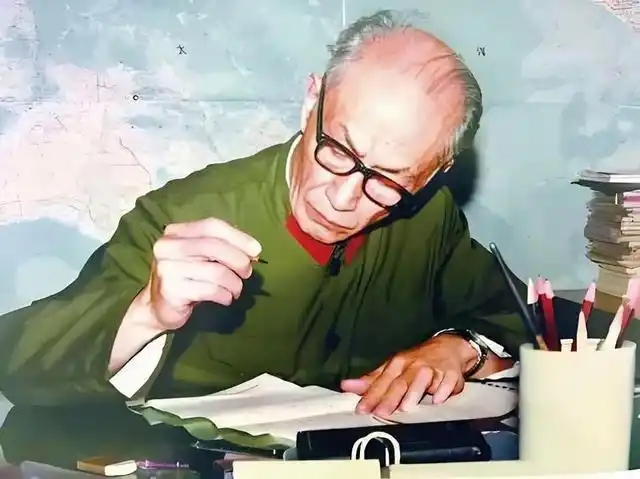

朱光亚(1924—2011),湖北汉阳人。1950 年获美国密执安大学博士学位。曾任中国科学院原子能研究所研究员、二室副主任。核物理学家,中国科学院学部委员(院士),“两弹一星功勋奖章”获

得者,中国核科学事业的主要开拓者之一。

“不要将这件事传扬出去”

清华大学的郑福裕教授曾担任朱光亚的助教, 在《1958 年, 朱光亚先生在清华》一文中回忆朱光亚在没有教材和实验条件的情况下,为培养核专业人才,从繁重的工作中挤出时间来清华大学上课的情景。当时朱光亚住在北京房山区中国原子能所,离清华大学很远,道路又不好走,汽车单程要一个多小时。他早晨8 点上课,一讲就是一上午。有一次朱光亚晚上专门来到清华大学为学生集体答疑之后便住在招待所, 住宿条件很差,室内没有卫生间, 朱光亚从不在意这些。

1996 年10 月,朱光亚获得了何梁何利基金科学与技术成就奖, 奖金为100 万元港元,他捐给了中国工程科技界的工程科技奖奖励基金,并反复叮嘱周围的人,不要将这件事传扬出去。很长一段时间,即使是中国工程院内部也没人知道这件事,外界更是无人知晓。后来,他还将自己平时省吃俭用攒下来的4.6万多元稿费,全部捐给了中国科学技术协会。

只谈他人和集体,不谈自己

1996年初,解放军出版社策划出版一套“国防科技科学家传记丛书”,其中朱光亚是传主之一。选题报请他审批时,他把自己的名字划掉了。有关领导和他身边的工作人员多次做他的工作,希望他能答应下来,他总说:“先写别人吧,我的以后再说。”而这个“以后”就没有了下文。

2001年,清华大学为纪念建校90周年要为23位“两弹一星功勋奖章”获得者各写一篇传记,作为建校纪念重点图书出版。22位“两弹一星功勋奖章”获得者均提供了传记文章,而朱光亚却只写了一篇关于中国原子弹发展综述的文章交给了清华大学用来替代自己的传记。他在这篇文章中客观地写出了当年的中央决策和科学家攻关的过程,全文6000 余字,没有一处写他个人。

朱光亚退休后,周边的人都劝他写回忆录或者允许他人代写传记,他都予以婉拒。在他撰写的有关国防科技回忆史料的文章中,字里行间他都只谈他人和集体,不谈自己。“核武器事业是集体的事业,我个人只是集体中的一员,做了一些工作。”朱光亚几乎不接受媒体采访,即便接受采访他都只谈其他科学家的事情,对自己的事情绝口不提。

朱光亚朴实谦逊,为人低调,以至于中国科学院院士吕敏曾打趣地对他的儿子朱明远说:“你父亲不爱说话,太低调了,我们对他都快有意见了。”

勤俭节约的家风传承

朱光亚有一辆从旧市场买来的锰钢自行车,尽管组织因工作需要给他配有专车,但只要开会、办事离家不远,他就经常骑着自行车去。有一次,清华大学开校友会,他从西黄寺到清华园骑行了十多千米。出于安全考虑,警卫部门不同意朱光亚独自骑自行车外出,朱光亚经常偷偷地“溜”出去。骑到后来,这辆自行车的车把和轱辘电镀漆都磨光了,朱光亚才在大家的劝说下,换了一辆新自行车。

朱光亚对子女们的教育不是通过长篇大论的教导,而是通过身体力行潜移默化地影响他们。朱光亚有一个工具箱,里面有小榔头、电烙铁、螺丝刀等各种工具,还有许多大大小小旧的钉子、螺帽等小零件,这些都是他平时生活中收集起来的。家里的家电、桌椅如果坏了,朱光亚就尝试自己动手修理。他开玩笑说,这既是废物利用,又是换换脑子,两全其美。朱光亚不喜欢添置衣服,每件衣服都要穿好多年,而旧衣服穿在他身上,也从来都是干净整洁的。

孙女朱华媛在《最疼我的人留下的爱》一文中曾写道:“爷爷在生活中很低调、很朴实,能自己做的事情绝不会麻烦别人,自己碗里的米饭粒绝不会剩下一粒。小时候,我很不懂事,米饭盛多了吃不了剩下了。爷爷说,以后不可以浪费粮食,粮食是农民伯伯辛辛苦苦在地里干活种出来的,之后二话没说,把我碗里的米饭吃得一粒不剩。这就是我的爷爷,一位身教胜于言教的质朴老人。”

以严谨之思行精准之事

将战略层次的深邃思考和科学家的严谨缜密结合起来,是朱光亚特有的风格。

早在核武器研究所建所初期,为让选调来的科技人员适应国家重大科研任务需要,朱光亚便协助所长开展“科研小整风”,从理论、试验、设计、试制到技术总结,每个步骤都贯彻严肃、严格和严密的“三严”要求。

当时,核试验场区条件艰苦,但几乎每次重要试验,他都亲临现场指导工作,坚决落实周总理提出的“严肃认真,周到细致,稳妥可靠,万无一失”的16字方针。对于突发问题,他要求必须弄清原因,找准措施,直到完全解决。他的言传身教,培育了核武器研究队伍严谨求实的优良传统和作风。

接触过朱光亚的人都知道,在他的语言里从来没有“大概”“可能”这样模糊不清的字眼,不清楚的事情宁可不说。即便在生活中,做任何一件小事甚至是说话,他同样追求准确、精确。

中国工程院原院长徐匡迪还记得,有一次,朱光亚在审阅“863”计划项目组提交的简报时,发现其中写到参加会议的有某某院士,朱光亚拿起铅笔,很工整地在“院士”两个字上画了个圈,在旁边写了一句话:院士不是职称,不是职务,只是一个荣誉称号,不宜作为一种称谓来用。

儿子朱明远讲,父亲批阅文件就像老师批改作业一样,不但修改内容, 连病句、错别字甚至标点符号都会一一修改,且字迹相当工整。“如果谁写的文件没有被父亲改过,那个人就会觉得那是得到了极大认可,特得意。但这样的情况很少。”

让儿子朱明远佩服的是,父亲干了那么多事,从来没有见他手忙脚乱过。工作上善于统筹规划,生活中也是井然有序。

小时候,姐弟三人的衣服,总是被朱光亚收拾得利落整洁。冬天的衣服、夏天的衣服会放在不同箱子里。每个箱子上面写有一张纸条,标注着谁的衣服,什么衣服。这样无论谁找衣服,都会很快地找到,一目了然。每天看过的报纸,他永远都按日期顺序摆放整齐。

让秘书张若愚难忘的是,一次在外面开会,朱光亚让他回家取一份文件,仔细交代他在第几个保险柜,第几格,从左到右第几摞,从上往下数第几份。

微信